Una pagina poco nota della storia di Montréal: il campo d’internamento S/43

Il Museo Stewart dell’Île-Sainte-Hélène offre, il sabato e la domenica, durante questo periodo autunnale, delle visite guidate esterne gratuite per conoscere più da vicino una pagina ancora poco nota della storia relativa al periodo della Seconda guerra mondiale.

Si tratta del Campo d’internamento S/43 nel quale furono tenuti prigionieri, per tre anni, dal 1940 al 1943, 400 tra civili e marinai (della marina mercantile) italiani. Tutti avevano un denominatore comune: quello di vivere e lavorare in Gran Bretagna.

L’entrata in guerra dell’Italia accanto alla Garmania, avvenuta il 10 giugno del 1940, portò le autorità britanniche, così come quelle canadesi, a dichiarare ed a considerare gli italiani residenti sul loro territorio come dei “nemici stranieri” (“enemy aliens”) e in quanto tali potenzialmente pericolosi per la sicurezza interna.

Dell’internamento nel campo di Petawawa, in Ontario, dei circa 600 italo-montrealesi ci siamo occupati più volte nelle precedenti edizioni del Corriere Italiano, l’ultima delle quali, nell’edizione del 18 giugno scorso in cui abbiamo ricordato l’80mo anniversario di quel triste avvenimento. Ma in terra canadese, come prigionieri, giunsero anche altri italiani. In quel periodo erano circa 18.000 gli italiani che vivevano in Gran Bretagna. Circa 4000 di essi furono arrestati, insieme a 500 marinai che in quel momento si trovavano per lavoro sul suolo britannico e, su decisione del governo guidato da Winston Churchill, avviati nei campi di prigionia allestiti nelle “ex colonie”, il Canada e l’Australia. Tra il 1939 e il 1946, 25 campi d’internamento aprirono le porte in Canada, di cui 9 in Québec, accogliendo qualcosa come 35.000 persone tra prigionieri di guerra, soprattutto tedeschi, e civili.

Un Forte e una prigione

Insieme alla nostra guida Sébastien abbiamo effettuato la visita del Forte dell’Île-Sainte-Hélène che accolse i progionieri italiani.

«Gli edifici che ospitarono i detenuti italiani – afferma Sébastien facendo un passo indietro nella storia – sono d’origine militare. Furono costruiti dell’esercito britannico tra il 1820 e il 1824 ed adibiti ad arsenale. L’obiettivo era quello strategico di difendere, insieme ad altre fortificazioni, la “colonia” da un potenziale attacco da parte degli americani. Negli anni a seguire il Forte o parte di esso fu utilizzato anche per altri scopi, tra cui quello di prigione, come appunto successe in occasione della Seconda guerra mondiale quando il governo canadese, su forte pressione di quello britannico, non ebbe veramente altra scelta che di adibirlo a campo di prigionia.

La Gran Bretagna – prosegue la nostra guida – prese, dunque, la decisione di arrestare, in modo rapido e sommario i cittadini d’origine “nemica” che vivono sul suo territorio, quindi anche gli italiani, poco importa la loro appartenenza politica, che fossero simpatizzanti di sinistra o di destra, fascisti o comunisti. Si temeva che queste persone potessero commettere, sul suolo britannico, atti di sabotaggio o spionaggio.

Gli italiani, così come gli altri prigionieri, furono imbarcati su diverse navi, tra cui la “Arandora Star” che fu affondata in Atlantico dai tedeschi. Nella circostanza morirono oltre 700 prigionieri.

Quelli destinati all’Île-Sainte-Hélène furono imbarcati, il 3 luglio 1940, sulla nave “Ettrick” con destinazione il porto di Québec. Da lì furono trasferiti in treno a Montréal dove arrivarono al campo S/43 intorno alla metà del mese.

S/43 – precisa Sébastien – è un nome in codice militare. S sta per Île Sainte-Hélène, 4 perché era il quarto distretto militare e 3 perché era il terzo campo di quel distretto».

Il libro di Giuseppe Pieri

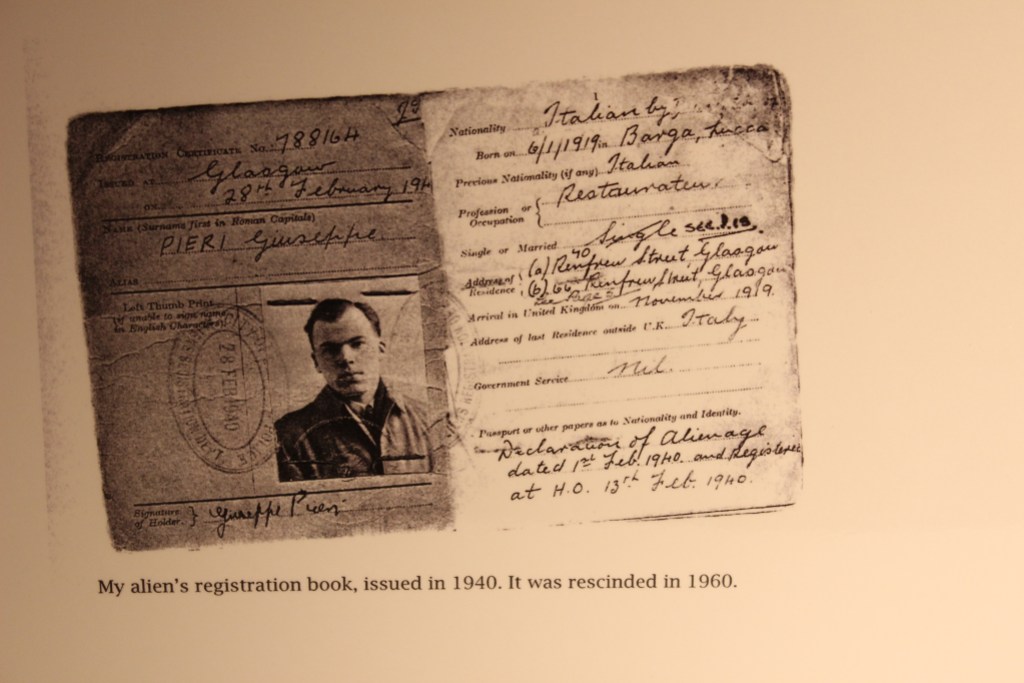

«Molto di ciò che sappiamo di quel periodo lo dobbiamo – continua Sébastien – ad una tesi di laurea in Storia redatta da Maryse Bedard per l’UQAM e ad un prigioniero, Giuseppe (Joe) Pieri, citato dalla stessa Bedard, che, negli anni ’90 scrisse un libro, “Isle of the displaced”, rivelatosi una vera fonte di informazioni.

Il libro ci ha permesso di capire meglio come funzionasse la vita nel campo e come fossero i rapporti all’interno sia tra prigionieri che tra i prigionieri e guardie. Joe Pieri era nato in Toscana nel 1919. Aveva appena 2 anni quando i genitori decisero di trasferirsi a Glasgow, quindi ha vissuto pressoché tutta la sua vita in Gran Bretagna.

Parlava inglese e italiano in casa. Di professione era ristoratore. Poiché non aveva la cittadinanza inglese, fu arrestato nel 1940, imprigionato e deportato senza nessun avviso, senza nessun processo, da un giorno all’altro. E come lui tanti altri. Quelli che arrivarono al campo S/43 avevano tra i 16 e gli oltre 60 anni ma la maggior parte aveva intorno ai 20-30 anni.

Esercitavano vari mestieri, tra di essi c’erano medici, professori, cuochi, barbieri e persone che lavoravano nel campo della ristorazione. Alcuni di loro lavoravano come cuochi nei grandi ristoranti e il loro “savoir-faire” venne sfruttato nelle cucine del campo al punto che, ci informa lo stesso Pieri, alcune guardie preferivano mangiare il pasto riservato ai prigionieri piuttosto che quello a loro destinato. La loro fede politica variava, alcuni erano antifascisti, qualcuno, soprattutto tra i marinai, era pro-Mussolini. Questo provocò qualche tensione nel campo che però non visse, in realtà, episodi particolarmente violenti».

Il lavoro nel campo

«In generale, secondo il racconto di Pieri, le guardie non erano violente e i prigionieri tutto sommato, furono trattati bene. Erano nutriti, vestiti e potevano lavorare. Venivano incoraggiati a farlo. Lo scopo – aggiunge Sébastien – era quello di tenerli occupati per evitare che si demoralizzassero troppo. Venivano pagati 20 centesimi a giornata e quello che guadagnavano potevano spenderlo nel magazzino interno acquistando alcuni generi di conforto. Furono installati degli atelier di sartoria, pittura, e falegnameria. Pulivano le strade dell’isola e coltivavano legumi in un campo adiacente; producevano anche dei bendaggi per la Croce Rossa.

Venne creata anche una “Recreation Hut” dove i prigionieri potevano leggere e passare il tempo libero, una biblioteca e degli spazi per le lezioni. Durante i tre anni di prigionia, sfruttando il “savoir-faire” di alcuni prigionieri, furono tenuti, infatti, vari corsi di inglese, italiano, tedesco, navigazione, matematica, chimica e teoria per veicoli a motore. Nel cortile fu allestito anche un terreno per giocare a calcio, per praticare la boxe e, durante l’inverno, per pattinare. Ci furono anche, è lo stesso Pieri a raccontarlo, vari tentativi di evasione non andati a buon fine».

Sentimento di ingiustizia

«I prigionieri – aggiunge la nostra guida – non avevano contatti con le famiglie e non potevano ricevere visite. Potevano scrivere una lettera e una cartolina a settimana, massimo 24 righe per la prima e 12 per la seconda. Potevano però ricevere tutte le lettere che volevano. In una di queste un prigioniero, tra le altre cose, scrisse: “La vita qui tutto sommato non è male, abbiamo accesso a diverse cose. Ma darei tutto per ritrovare la libertà”».

Il sentimento di aver subito un’ingiustizia fu sempre presente, fu profondo e accompagnò le persone che la subirono per tutta la vita. Il campo d’internamento S/43 fu chiuso ufficialmente il 31 ottobre 1943. Alcuni detenuti furono rilasciati, altri trasferiti altrove. La maggior parte ritornò da dove era venuta, cioè in Gran Bretagna, cercando di dimenticare il più in fretta possibile quello che era successo. Pieri, così come i tanti italo-montrealesi internati a Petawawa, non era né fascista, né comunista, ebbe solo la “sfortuna” di non avere, in quel momento, la cittadinanza britannica. Non era né straniero, né nemico. Fu “vittima”, perdendo 3 anni della propria vita rinchiuso su un’isola a migliaia di km da casa, di un avvenimento più grande di lui.

Per informazioni e per prenotare la visita: https://www.musee-stewart.org/fr/

Musée Stewart, 20 chemin du Tour-de-l’Isle, Montréal, tel. 514 861-6701; info.stewart@mccord-stewart.ca

(Si ringrazia il Museo Stewart per la sua disponibilità e per le informazioni fornite)